Telah Lama Hujan

mungkin, telah lama hujan menghimpun gejolak

hingga kerinduan kita kian basah kuyup

bukankah cinta tidak harus tertulis

dan sajak pun tak mampu lagi menerka arah pikiran kita

malam mulai basah

dengan sisa-sisa aksara langit

dan aku mencoba membendung wajah langit yang murung

lalu waktu menetes di antara jari

seperti pasir yang ragu akan bentuknya sendiri

di dada, gema langkah yang tak pernah tiba

menyebut nama tanpa suara

seolah semesta lupa bahasa asalnya

di bawah hujan ini, aku menjelma kabut

yang mencari tubuhnya di antara bayangan

cinta — mungkin hanya sehelai cermin

yang memantulkan ketiadaan dengan lembut

dan kita, dua riak di permukaan sunyi

yang tak tahu, siapa lebih dulu hilang

2025

Yang Tersisa di Malioboro

Seorang gadis berjalan di Malioboro

di antara tawa para pedagang dan sunyi yang membekap dadanya

cahaya neon menyentuh wajahnya,

namun hatinya tetap gelap—terang bukan selalu jawaban

Ia mencintai Jogja

seperti mencintai bayangan sendiri:

terasa dekat, tapi tak bisa dipeluk

karena kota ini terlalu penuh untuk benar-benar dimiliki

Lelaki-lelaki menjual puisi di tikungan

tapi tak satu pun bisa menulis

tentang kerinduan yang menua di halte-halte senja

di mana cinta menunggu tanpa arah

dan waktu menyamar sebagai becak usang

Jogja, kau adalah kota yang memeluk dengan dingin

memberi rumah tapi tak selalu pulang

dan Malioboro—jalan yang selalu ramai

namun tetap terasa sepi bagi yang mencari makna

Gadis itu tersenyum pada langit kelabu

menyadari: cinta bukan untuk dimiliki

melainkan untuk dilalui

seperti Jogja yang tetap tinggal

meski semua orang akhirnya pergi

Malang, 2025

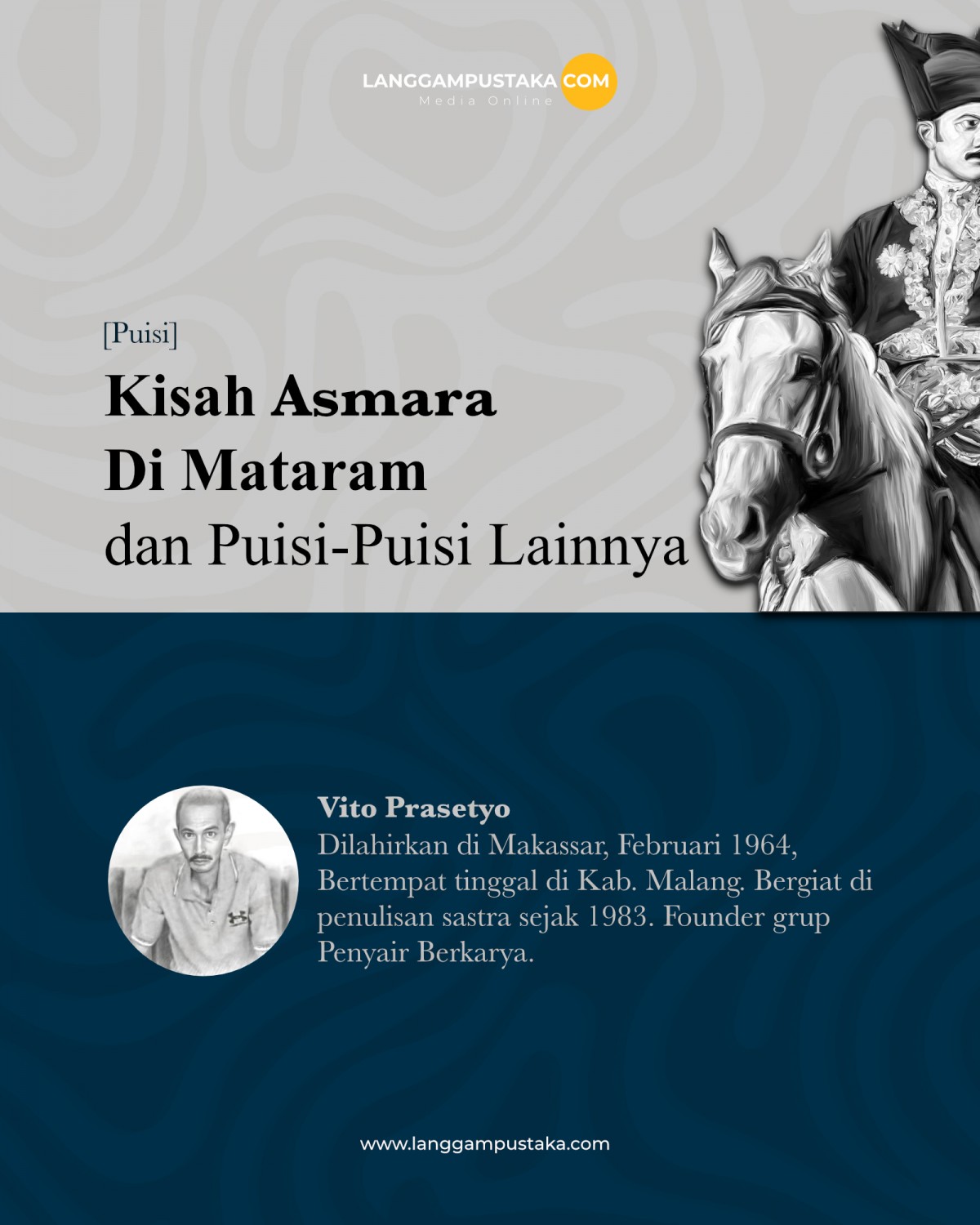

Kisah Asmara di Mataram

Di malam kelima puluh tanpa rembulan,

Raja Mataram meminang langit

dengan cincin yang ditempa

dari detak jantung kijang terakhir

Ia temukan kekasihnya

di antara huruf-huruf lontar yang terbakar

wanita berwajah cermin,

bermata pusaran musim panen dan kelaparan

Apalah arti nama tak bersuara

hati bisa berkata lain

dan tiba-tiba gendang kerajaan berdetak sendiri

menyuarakan cinta yang tak bisa dihafal

Mereka menikah di puncak menara

yang dibangun dari bisikan prajurit mati

mahligai mereka melayang

digerakkan oleh kecamuk rindu

yang dulunya, mata tak pernah bertatapan

Setiap malam, sang raja menjahit asmara

dan mencicipi rasa masa depan

yang pahit dan manisnya

menetes ke tanah, menumbuhkan

pohon beringin berkepala dusta

Dan rakyat berkata:

inilah cinta yang tak bisa diwariskan

karena ia hidup di antara batas

antara sejarah dan mimpi buruk

Malang, 2025

Becak Tua di Malioboro

Di bawah matahari yang menyamar jadi angkringan

becak-becak melata seperti kepiting Jawa

mengangkut suara gamelan yang tersesat

di kantong plastik batik

Seorang kusir bermata wayang

menyulut rokok dari kenangan tradisi tua—

tangannya bukan tangan, tapi

sepasang seruling bambu yang bernapas

Sepatu para turis berubah jadi ketan

dan aspal mendesis mantra dari abad yang lupa.

“Ke keraton atau ke mimpi, Mas?” tanya becak

tanpa mulut, tapi dengan lonceng yang berdoa

Malang, 2025

Dua Beringin di Alun-Alun Yogyakarta

Di tengah kota yang menua dengan tenang,

dua beringin diam mengikat langit—

akar mereka menjulur ke jantung sejarah,

mengalirkan sunyi yang tak pernah hening.

langkah-langkah tak kasat mata menyusuri pasir alun-alun

para pejuang tanpa nama

berbaris dalam bayang kabut

membawa senyap yang berseru: merdeka!

Dari sela daun yang nyaris tak bergerak

hembusan angin membawa cerita:

tentang bocah bersarung lusuh

menyembunyikan mimpi dalam kancing bajunya.

Langit Yogyakarta bukan langit sembarangan

ia pernah menyimpan merah-putih

di balik abu Merapi,

di bawah cahaya kuning keraton

yang mengalir dalam darah rakyat

Dua beringin itu—

tidak sekadar pohon

mereka adalah saksi yang tak bersuara

penjaga dari doa-doa yang tertanam

di antara pasir dan peluh malam-malam penjajahan

Kini kota menyala dalam sorot lampu dan tawa

tapi dengarkan:

masih ada satu nafas panjang

yang keluar pelan dari akar tua itu,

mengingatkan kita:

bahwa kemerdekaan bukan puncak,

melainkan jalan panjang

yang terus bertanya:

“Masihkah kita setia pada janji tanah ini?”

Malang, 2025

Vito Prasetyo, dilahirkan di Makassar, Februari 1964 -- Bertempat tinggal di Kab. Malang. Bergiat di penulisan sastra sejak 1983. Founder grup Penyair Berkarya.

Karya-karyanya telah dimuat di pelbagai media cetak lokal, nasional, dan Malaysia, antara lain: Koran TEMPO - Media Indonesia – Jawa Pos – Pikiran Rakyat – Kedaulatan Rakyat - Republika – Solopos – Majalah Pusat - Suara Merdeka – Majalah Karas – Rakyat Sultra – Kompas.id – Bali Post – Utusan Borneo – Harian Ekspres - Batam Pos – Riau Pos - Bangka Pos – Erakini.id, dan puluhan lainnya.