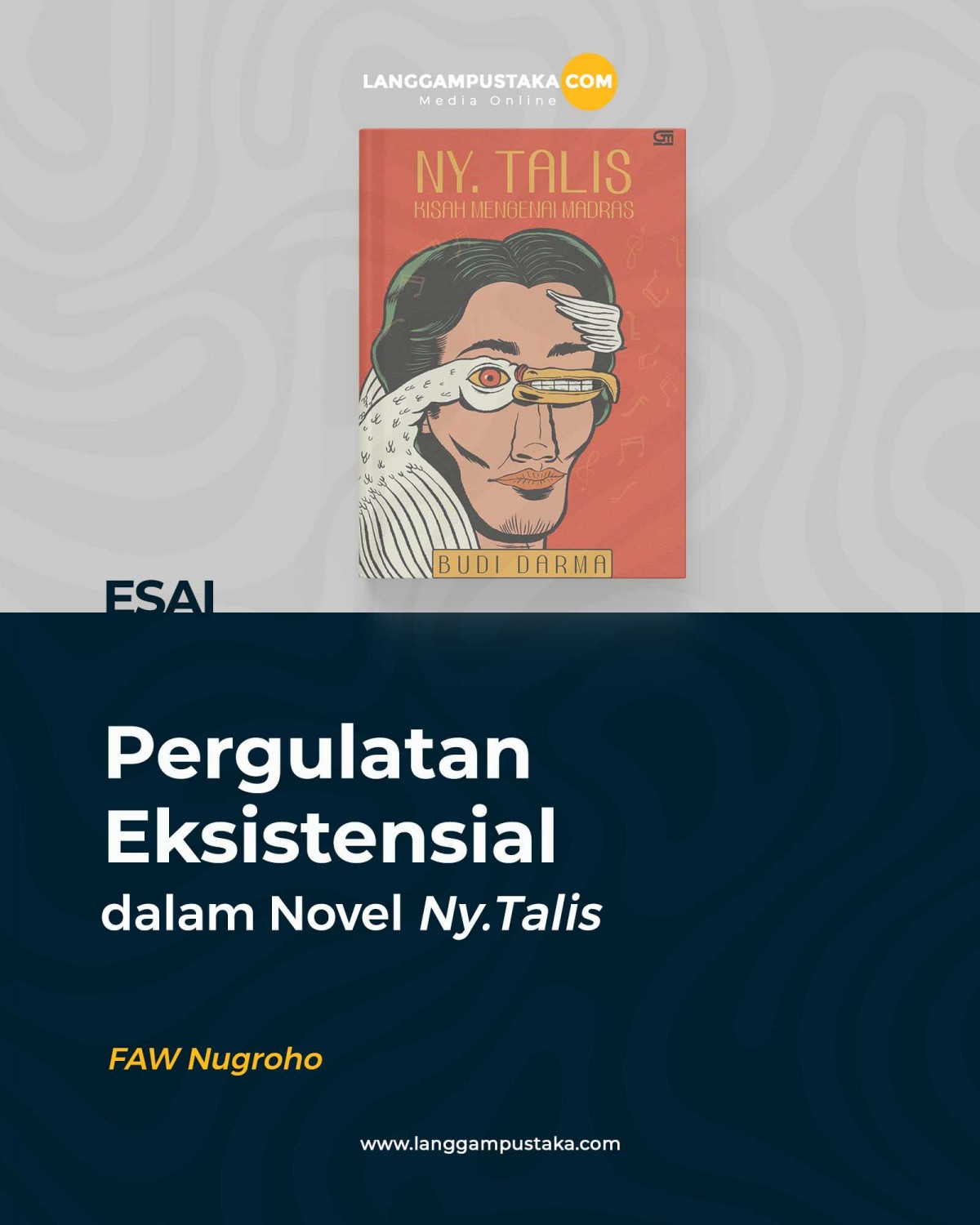

Novel karya Budi Darma yang berjudul Ny.Talis: Kisah Mengenai Madras pertama kali diterbitkan oleh Grasindo pada tahun 1996. Namun, penerbitan ulang karya ini oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2023, seolah hendak menyatakan bahwa gema suara novel ini tetaplah nyaring dan jelas, seolah tidak akan pernah tergilas oleh zaman. Novel ini memiliki gema suara mengenai sesuatu yang dialami setiap manusia, tetapi sering kali manusia tidak dapat memahaminya. Sebagaimana pembuka bagian pertama dalam novel seperti berikut (Darma, 2023: 3).

Tengoklah kembali sejarah Perang Dunia II. Kita pasti akan menemukan nama Benito Amilcare Mussolini. Dialah diktator Itali. Bersama-sama dengan Jerman dan Jepang, dia berusaha merangsak dunia. Dialah yang mula-mula tumbang, sebelum akhirnya disusul oleh hancurnya Jerman dan runtuhnya Jepang. Apa yang dia katakan setelah dia terkapar, tidak punya harga, dina, dan melata? “Inilah takdir saya. Dari debu, naik ke kekuasaan. Dan dari kekuasaan, kembali ke debu.”

Mengapa gema novel ini tetaplah nyaring dan jelas, tidak lain karena novel ini membicarakan pergulatan eksistensial-suatu permasalahan yang senantiasa menyelimuti kehadiran manusia. Sebagaimana dalam paragraf pembukanya yang mengutip pernyataan seorang diktator, menunjukkan bahwa betapa seorang manusia sekelas Benito Amilcare Mussolini pun, dalam akhir riwayatnya diselimuti suatu pergulatan eksistensial. Bahwa betapa jagoannya dirinya dan betapa besar kekuasaannya, pada akhirnya ia lebur kembali menjadi debu.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pergulatan eksistensial manusia adalah kesadarannya terhadap situasi-situasi batas. Terhadap kesengsaraan, perjuangan, kebersalahan, ketergantungan pada nasib, dan tentu yang paling dramatis adalah terhadap kematian. Situasi-situasi batas tersebut merupakan sesuatu yang hakiki, sehingga Karl Jaspers menyatakan bahwa mengalami situasi batas dan bereksistensi adalah hal yang sama (Bertens, 2019: 191).

Pergulatan eksistensial manusia terhadap situasi-situasi batas tergambar dengan jelas dalam novel ini. Pergulatan eksistensial tersebut dikemas dalam jalinan kisah sederhana seorang manusia bernama Madras mulai dari ia lahir sampai akhirnya meninggal. Pertama-tama dan sangat mendasar adalah pergulatan terhadap fakta keberadaan diri sendiri, yang sering kali memunculkan keresahan dan akhirnya mengerucut pada sebuah pertanyaan: mengapa saya harus ada? Sungguh sulit untuk mencari jawaban pasti atas pertanyaan ini. Kita tidak pernah benar-benar tahu alasan mengapa kita harus ada di dunia ini. Satu-satunya yang kita tahu adalah fakta bahwa kita ada di sini-sebagai manusia. Keresahan semacam inilah yang juga dirasakan oleh Madras, seperti terlihat dalam beberapa kutipan dialognya berikut (Darma, 2023 : 10-11).

“Sejak dulu saya sering melihat debu-debu beterbangan. Sejak dulu saya sering bermimpi. Dalam mimpi, saya menjadi debu.”

..........................................................................................................................

“Saya tercampak. Tercampak ke bumi. Sekonyong saya menjadi manusia.”

..........................................................................................................................

“Saya manusia. Tapi kadang-kadang saya masih merasa sebagai debu. Saya beterbangan dalam alam yang sangat ganas.”

Pernyataan Madras tersebut menunjukkan suatu kesadaran mengenai ada-nya diri. Dan ada-nya diri ini merupakan sesuatu yang “ada begitu saja,” sesuatu yang tiba-tiba-yang tidak pernah diri ini kehendaki atau minta, sebuah keterlemparan dalam dunia yang kemudian memaksa diri ini untuk menerimanya sebagai fakta. Madras merasa sekonyong menjadi manusia, tetapi di sisi lain ia sering merasa sebagai debu yang beterbangan. Ia memiliki suatu kesadaran bahwa yang ada bukan hanya dirinya, tetapi juga “yang lain,” di mana ia sering membandingkan ada-nya dirinya dengan ada-nya “yang lain” itu. Namun, pada faktanya ada-nya dirinya tetaplah ada sebagai manusia.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran mengenai ada-nya diri pada manusia itu bersifat intensional, yakni mengarah pada ada-nya “yang lain” yaitu alam materiil yang tampak pada manusia. Meskipun demikian, tetaplah terdapat perbedaan megenai ada-nya manusia dengan ada-nya “yang lain” itu. Perbedaannya adalah, ada-nya manusia itu disertai kesadaran mengenai ada-nya itu sendiri-suatu kesadaran yang menyadari bahwa diri ini ada di sini dan pada saat ini, dan bahwa diri ini bukanlah diri yang lain-sementara ada-nya “yang lain” tidak disertai dengan kesadaran semacam itu. Inilah yang oleh Jean-Paul Sartre disebut sebagai dua cara berada yang berbeda secara radikal, yaitu être-en-soi (ada-pada-dirinya) sebagai cara berada alam materiil yang tampak pada manusia dan être-pour-soi (ada-bagi-dirinya) sebagai cara berada manusia itu sendiri (Bertens, 2019b: 93). Bagi Sartre, manusia itu mengada dengan kesadaran sebagai dirinya sendiri sehingga hal yang demikian itu tidak bisa dipertukarkan, menjadikannya sama sekali berbeda dengan keberadaan alam materiil yang tidak memiliki kesadaran atas keberadaannya sendiri (Hassan, 1993: 133). Pemikiran Sartre ini mengarah pada konsekuensi bahwa kebebasan manusia bersifat mutlak, dan yang menyertainya adalah kecemasan terhadap pilihan-pilihan dan tanggung jawab.

Meskipun demikian, pergulatan eksistensial yang dialami Madras bukanlah suatu heroisme kebebasan yang ekstrem, melainkan kerapuhan dalam menghadapi situasi-situasi batas. Salah satu situasi batas yang dialami Madras adalah ketergantungan pada nasib. Hal ini tergambar dengan jelas dalam lika-liku percintaan Madras. Madras yang sudah dewasa merasa mencintai 3 perempuan sekaligus. Pertama adalah Ny. Talis, perias pengantin yang sudah bersuami. Kedua adalah Santi Wedanti, pemilik kedai kopi sekaligus penyanyi. Ketiga adalah Wiwin, seorang pelukis. Meskipun Ny.Talis sering berkelebat dalam kepala Madras, bagaimana pun Ny. Talis sudah bersuami. Sementara itu, terhadap Santi Wedanti perasaan Madras tetap samar. Pada akhirnya, kemantapan Madras jatuh kepada Wiwin. Namun, kenyataan adalah kenyataan, dan nasib tetaplah nasib. Wiwin meninggal dalam kecelakaan mobil setelah pameran seni di Jakarta. Lantas, apa yang dilakukan Madras? Ketika Santi Wedanti mendesak Madras untuk meminangnya, Madras justru berniat menyusul Wiwin ke alam baka. Malam hari setelah desakan itu, Madras mengendarai mobil dengan kecepatan yang luar biasa di tengah hujan, berharap agar mobilnya terbalik sebagaimana kecelakaan yang dialami Wiwin. Namun, begitu mobil nyaris terbalik, tanpa sadar Madras justru berupaya mengendalikannya sehingga mobil dapat berhenti dengan mulus. Madras menyadari bahwa ia tidak memiliki keberanian untuk menyusul Wiwin ke alam baka. Ia juga menyadari, bahwa nasib mengantarkannya pada pilihan lain seperti pada kutipan berikut (Darma, 2023: 208).

“Saya mempunyai pilihan lain. Tidak ada orang lain yang dapat menjadi istri saya, selain Santi Wedanti. Tunggu, Santi Wedanti, saya segera datang.”

Apa yang dialami Madras tersebut menunjukkan bahwa meskipun eksistensi menekankan pada kebebasan manusia, dalam pergulatannya manusia justru tidak dapat lepas dari ketidakbebasan yang tercipta karena adanya situasi-situasi batas. Dengan segala pertimbangan, Madras menjatuhkan pilihan cintanya kepada Wiwin. Ia membayangkan sebuah situasi di mana dirinya akan dapat menikah dan hidup bersama Wiwin. Namun, situasi batas berupa ketergantungan pada nasib-meninggalnya Wiwin-menempatkan Madras pada situasi yang lain di mana ia pada akhirnya menikah dan hidup bersama Santi Wedanti. Kontras dengan pemikiran eksistensialisme Sartre yang menekankan pada kebebasan mutlak manusia, pergulatan eksistensial yang dialami Madras lebih mengarah pada pemikiran eksistensialisme Jaspers yang menekankan adanya situasi-situasi batas yang tidak mungkin dihindari manusia. Kenyataan bahwa kita ada sebagai manusia adalah selalu ada-dalam-situasi tertentu yang tidak mungkin kita hindari, sehingga manusia adalah manusia-dalam-situasi (Hassan, 1993: 112).

Tiada situasi batas lain yang lebih mantap daripada kematian. Kematian adalah situasi batas paling nyata. Madras yang semakin tua pun memiliki kesadaran bahwa kematian tampak semakin nyata di depan mata, sebagai situasi batas yang akan mengukuhkan sekaligus mengakhiri seluruh eksistensinya. Pada akhir riwayatnya, tampak jelas bahwa pergulatan eksistensial telah dilalui oleh Madras dengan penghayatannya terhadap transendensi yang menuju kepada Tuhan. Penghayatan semacam ini tampak sebagaimana dalam kutipan dialog Madras berikut (Darma, 2023: 271).

“Kita ikuti hukum Maha Pencipta. Percayalah, yang dulu ada, sekarang tidak ada. Yang sekarang ada, kelak tidak ada. Yang sekarang belum ada, kelak akan ada. Demikian pula kita, demikian pula anak turun kita. Hanya Maha Pencipta yang selalu ada. Sementara itu kita sudah berusaha berbuat baik. Hari demi hari kita memohon, agar seluruh anak turun kita menjadi manusia bertakwa, bekerja keras, menolong sesama.”

Itulah dialog Madras terhadap Santi Wedanti, ketika menyadari bahwa dirinya dan istrinya itu semakin tua. Melalui dialog tersebut pula, kesadaran akan akhir dari setiap yang ada di dunia ini tergambar dengan jelas. Bahwa setiap yang ada itu pada hakikatnya mengada dengan cara menghitung waktu menuju ketiadaan. Pada waktunya, setiap yang ada pasti akan tiada. Satu-satunya yang akan tetap ada hanyalah Yang Maha Ada. Karena Madras dan Santi Wedanti ada, maka mereka juga mengada dengan cara menghitung waktu menuju pada ketiadaan. Dari debu, kembali ke debu. (*)

Referensi:

Bertens, K. (2019a). Filsafat Barat Kontemporer Jilid I: Inggris dan Jerman. Gramedia Pustaka Utama.

Bertens, K. (2019b). Filsafat Barat Kontemporer Jilid II: Prancis. Gramedia Pustaka Utama.

Darma, B. (2023). Ny.Talis: Kisah Mengenai Madras. Gramedia Pustaka Utama.

Hassan, F. (1993). Berkenalan dengan Eksistensialisme. Pustaka Jaya.

FAW Nugroho. Lahir dan tinggal di Pati, Jawa Tengah. Tulisan-tulisannya dimuat di media massa digital dan cetak. Dapat disapa melalui instagram: @femasn