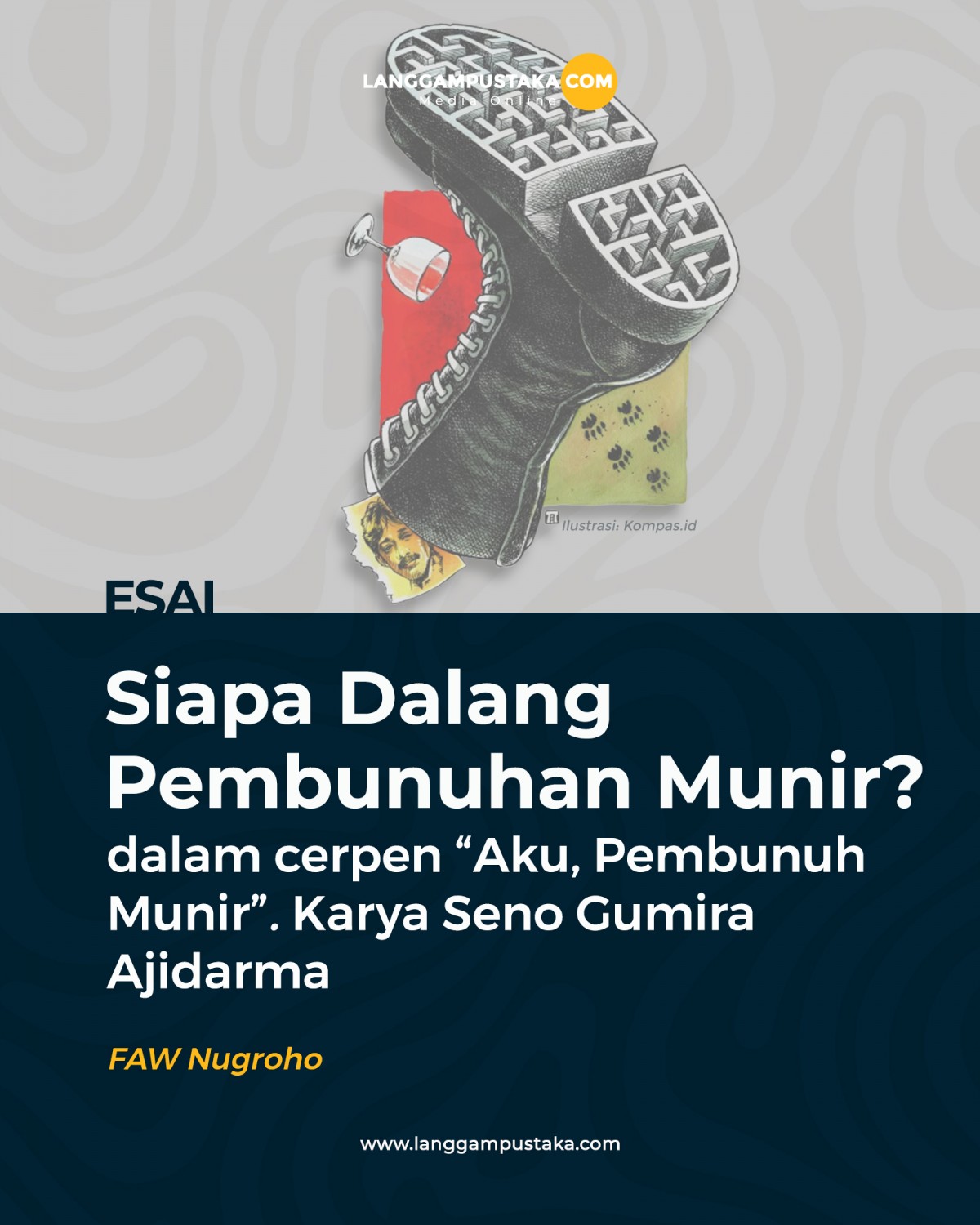

Siapa dalang pembunuhan Munir? Jawabannya adalah anjing kurap. Tentu, apa yang dimaksud anjing di sini bukanlah anjing yang sebenar-benarnya—yang suka ngiler dan menggonggong itu—melainkan suatu perumpamaan bahwa dalang pembunuhan Munir tidak tersentuh. Tentu siapa pun enggan menyentuh anjing yang kurapan bukan? Selain menjijikkan, barangkali juga memunculkan perasaan rawan. Oleh karenanya, untuk menyentuhnya memerlukan suatu tekad dan keberanian.

Setidaknya itulah yang saya pahami dari cerpen berjudul Aku, Pembunuh Munir. Cerpen ini ditulis oleh Seno Gumira Ajidarma dan dimuat harian Kompas pada 29 Desember 2013 . Cerpen ini juga terhimpun dalam antologi Klub Solidaritas Suami Hilang: Cerpen Pilihan Kompas 2013 dan antologi Senja dan Cinta yang Berdarah.

Seno adalah salah satu pengarang yang tulisan-tulisannya syarat dengan muatan politik, kritik sosial dan kemanusiaan. Hal ini dipertegas dengan kredo sastranya yang terkenal pada masanya: ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Sastra menjadi sarana untuk menyelundupkan kebenaran yang hendak dihapuskan oleh tangan-tangan nakal kekuasaan. Sastra pada gilirannya menjadi lorong waktu, menembus zaman mengamankan kebenaran .

Kredo serupa itulah yang menuansai cerpen Aku, Pembunuh Munir. Akan tetapi, tampaknya kredo itu kini telah mengalami sedikit penyesuaian yang bahkan lebih tajam: ketika hukum diam, maka sastra harus bicara.

Melalui cerpen ini, Seno berupaya mengingatkan kita mengenai kejadian pembunuhan Munir Said Thalib yang sebenarnya dan melayangkan gugatan terhadap hukum yang beku. Cara yang digunakan Seno pun menarik, yakni dengan meramu data-data hasil investigasi ke dalam jalinan-jalinan fiksi. Hal itu dilakukan Seno melalui narator “aku” yang mendaku diri sebagai “anjing kurap” yang telah membunuh Munir. Tokoh “aku” ini kemudian membeberkan pengakuannya bahwa dirinyalah otak pembunuhan Munir. Karena ia adalah otaknya, maka ia tidak mau repot-repot melumuri tangannya dengan darah. Perhatikan beberapa paragraf awal cerpennya berikut:

Aku adalah anjing kurap, karena itu aku membunuh Munir.

Tentu, tentu aku tidak membunuhnya dengan tanganku sendiri. Untuk apa? Aku bisa membunuhnya melalui tangan orang lain, sama seperti yang biasa kulakukan kepada orang-orang lain bilamana perlu.

Dikau tidak akan pernah tahu siapa diriku. Bukan karena aku berseragam, sama sekali bukan. Ini bukanlah soal berseragam atau tidak berseragam, karena membunuh atau tidak membunuh Munir tidak ada hubungannya dengan seragam.

Dari kutipan itu, terdapat kode-kode paradoksal yang mengarah pada upaya pembongkaran identitas dalang pembunuhan Munir. Si tokoh “aku” menegaskan bahwa identitasnya tidak akan pernah diketahui, sehingga betapa pun gamblangnya pengakuan tokoh “aku” di sepanjang cerita dalam mendalangi pembunuhan Munir, pada akhirnya siapa dalangnya tidak akan pernah diketahui dengan jelas. Secara paradoks pula, si tokoh “aku” membeberkan bahwa identitasnya tidak akan diketahui bukan karena dirinya berseragam. Pernyataan ini justru menegaskan bahwa “aku” sebagai pembunuh merupakan sosok berkuasa betapa pun pembunuhan Munir sebenarnya memiliki motif lebih besar daripada sekadar persoalan berseragam atau tidaknya tokoh “aku” sebagai pembunuh.

Jelas bahwa Munir—dalam kenyataannya—dibunuh dengan cara diracun dalam penerbangan untuk melanjutkan kuliah di Utrecht, Belanda. Munir sangat cerewet dalam mempersoalkan politik penghilangan paksa yang dilakukan rezim militer dalam kurun waktu 1965 sampai 1998. Karenanya, ia dibungkam dengan racun arsenik, di atas tanah Rumania pada 7 September 2004.

Sejumlah fakta tersebut dimasukkan secara apik oleh Seno di dalam cerita, melalui pengakuan tokoh “aku” yang membeberkan motif atas perencanaannya dalam melenyapkan Munir. Tokoh Munir menjadi sosok penantang bagi sang dalang (tokoh “aku”). Karenanya, tokoh Munir menjadi begitu berbahaya sehingga mau tidak mau ia harus dihilangkan. Cermati kutipan pengakuan tokoh “aku” dalam cerpen sebagai berikut:

Oalah, Munir, Munir, maksud hati melanjutkan kuliah di Utrecht, Belanda, dengan tesis tentang penghilangan paksa sebagai pilihan politik rezim militer, dari tahun 1965 sampai 1998, kok malah hilang sendiri.

Ya, sejak tahun 1998 itulah kamu telah menantangku. Kamu bongkar kenyataan adanya orang hilang, kamu dorong mereka yang telah dilepaskan untuk bicara, setelah susah dan payah dilakukan intimidasi terhadap para aktivis ingusan itu. Huh! Memang beberapa di antaranya salah culik. Dasar amatir! Tapi ya tidak usah dibongkar-bongkar dong! Eh, nyap-nyap! Asal tahu saja Munir, bukan aku, tapi kamulah yang membuatku memutuskan agar sisanya hilang selama-lamanya.

Selain membuat pengakuan bahwa dirinya adalah dalang pembunuhan Munir, dengan tidak tahu diri tokoh “aku” juga membuat pengakuan bahwa dirinya mungkin orang yang baik. Bahwa ia juga seorang manusia yang menyayangi keluarganya. Hal ini terlihat dari pengakuan tokoh “aku” berikut ini:

Begitulah, apa boleh buat, istriku terlanjur mengenalku sebagai suami yang meskipun barangkali tidak terlalu baik barangkali juga tidak terlalu buruk. Bersikap baik kepada mertua, menghormati segenap keluarga besarnya, bahkan melakukan sembah-sungkem kepada para sesepuh setiap hari Lebaran ketika mereka masih hidup. Anak-anak tak bisa tidak juga hanya akan mengenalku sebagai ayah yang baik, meski tak harus terbaik, karena terus terang diriku ini tidak terlalu berbakat menunjukkan kasih sayang. Hmmm. Betapa pun, percayalah, aku tidak akan bisa membunuh bayi. Apakah itu berarti aku sebenarnya mempunyai hati yang cukup baik? Mungkin. Kenapa tidak? Tidak seperti perempuan-perempuan yang tak punya hati itu, aku tidak akan membuang bayi ke dalam tong sampah.

Pengakuan tokoh “aku” tersebut menunjukkan bahwa meskipun dirinya telah membuat pengakuan sebagai dalang pembunuhan Munir, itu tidak berarti apa-apa bagi orang lain. Hal ini karena ia mengenakan topeng dengan lihai di kehidupan sehari-harinya, bahkan keluarganya sendiri tidak akan tahu bahwa ia adalah dalang pembunuhan Munir. Keluarganya hanya akan mengetahui bahwa ia adalah seorang suami dan ayah yang baik dan yang menghormati sesepuh, karena memang itulah topeng yang dikenakannya. Bahkan, tokoh “aku” menegaskan bahwa dirinya berhati baik karena tidak mungkin membunuh atau membuang bayi.

Berkaitan dengan hal tersebut, tampak upaya Seno untuk memberikan gagasan bahwa dalang pembunuhan Munir pada kenyataannya bisa siapa saja, yang bahkan—andaikan benar-benar berhasil diungkap—tidak pernah kita duga sebelumnya. Namun, pengungkapan itu barangkali memang tidak dapat diharapkan karena sang dalang begitu lihai memainkan moralitas dalam keseharian. Seno memberikan pandangan yang berbeda pada masyarakat bahwa mungkin pembunuh Munir sekarang ini tengah bersandiwara dengan kehidupannya agar identitas sebenarnya tertutupi .

Di dalam cerpen juga disajikan penggambaran situasi pengadilan yang penuh sandiwara. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengadilan di negara kita begitu rapuh sehingga sangat mudah untuk mendapatkan intervensi dari kelompok atau individu tertentu demi kepentingannya masing-masing. Rapuhnya keadilan di negara kita benar-benar dikritisi secara tajam di sini. Perhatikan kutipan pengakuan tokoh “aku” berikut ini:

Nah, aku tidak terlalu keliru bukan? Bahwa percakapan semacam itu merupakan sandiwara yang sungguh-sungguh nyata? Tentulah aku terlibat dalam penyutradaraan sandiwara semacam ini, tetapi janganlah terlalu cepat menebak dan menduga siapakah aku, karena meskipun memang akulah sebenarnya sumber segala sebab kematian Munir, siapakah diriku ini sama sekali tidak penting Dikau tidak akan pernah dan tidak perlu mengenal diriku, tetapi tempatku di dalam sejarah sudah tertunjukkan dengan jelas. Memang, apa boleh buat, bukan di tempat Munir.

Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa tokoh “aku” memang sulit disentuh hukum. Memang ia dalang pembunuhan Munir dan telah mendapat tempat dalam sejarah, tetapi identitasnya akan tetap menjadi sebuah pertanyaan. Karena menjadi sebuah pertanyaan, maka selama itu pula ia akan tetap sebagai anjing kurap. Pada titik ini tampak sebuah ironi, di mana dalang yang mendaku dirinya sebagai anjing kurap—seekor anjing yang tidak berdaya—justru identitas sebenarnya tidak dapat diungkap oleh negara. Sebuah ejekan dimainkan oleh Seno di sini, betapa lemahnya negara kita yang tidak mampu menangkap dalang asli pembunuhan Munir .

Demikianlah, melalui cerpen Aku, Pembunuh Munir, Seno hendak mengingatkan kita bahwa siapa dalang pembunuhan Munir sebenarnya menjadi salah satu pertanyaan besar yang tetap dingin dalam sejarah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di negara kita. Kian membeku dan tak kunjung mendapat jawaban karena negara tak pernah menunjukkan keberanian dan keseriusan untuk menyelesaikan. Ini mengingatkan saya pada pernyataannya Gus Dur: “Bangsa ini penakut, karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah.” Apakah bangsa kita memang sepengecut itu?

_________________________

Seno Gumira Ajidarma, Aku, Pembunuh Munir (Kompas, 29 Desember 2013).

Klub Solidaritas Suami Hilang; Cerpen Pilihan Kompas 2013 (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015), hlm. 213-223.

Seno Gumira Ajidarma, Senja dan Cinta yang Berdarah (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014), hlm. 804-816.

Seno Gumira Ajidarma, Trilogi Insiden (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2010), hlm. 325.

Ibid, hlm. 326.

Ephrilia Noor Fitriana, Dekonstruksi dalam Cerpen Monolog “Aku, Pembunuh Munir” Karya Seno Gumira Ajidarma, Jentera: Jurnal Kajian Sastra, Volume 8 No. 1, 2019, hlm. 10.

Akhmad Rizqi Turama, Pudarnya Kuasa Negara: Analisis Cerpen-Cerpen Seno Gumira Ajidarma dalam Perspektif Foucault, Jurnal Mimesis, Volume 1 No. 1, hlm. 38.

FAW Nugroho. Lahir dan tinggal di Pati, Jawa Tengah. Tulisan-tulisannya dimuat di media massa digital dan cetak. Dapat disapa melalui instagram: @femasn