BEBERAPA dekade silam, orang-orang yang tertarik pada Sastra harus bersusah payah untuk sekadar dapat membaca buku-buku berkualitas baik. Hal itu tentu tak lepas dari terbatasnya akses terhadap buku-buku Sastra tersebut. Kondisi itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi hari ini di mana teknologi membuka ruang akses yang lebih luas terhadap buku-buku Sastra, terbukti dengan semakin merebaknya berbagai platform media sosial dan aplikasi baca-tulis daring. Hari ini, kita telah akrab dengan aplikasi semacam Wattpad, gerakan puisi visual di Instagram, atau trend fiksi mini di Twitter yang menjadi contoh nyata dari transformasi tersebut. Dengan kemudahan akses dan jangkauan yang luas, sastra kini menjadi peluang bagi lahirnya suara-suara baru yang sebelumnya mungkin terpinggirkan oleh keterbatasan.

Lalu, timbul sebuah pertanyaan. Dengan semakin mudahnya akses terhadap Sastra—di mana siapa pun berhak menulis atau membaca apa yang ia pahami sebagai Sastra—justru membuat Sastra kehilangan substansinya? Saya kira tidak demikian. Justru sebaliknya, sastra hari ini semakin menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dan tetap relevan dengan persoalan zaman. Tema-tema seperti krisis identitas, keresahan sosial, kesadaran lingkungan, hingga refleksi personal banyak muncul dalam karya-karya kontemporer. Sastra menjadi semacam cermin yang merefleksikan wajah zaman sekaligus jendela untuk melihat kemungkinan-kemungkinan baru.

Dengan hadirnya berbagai medium dan kemudahan distribusi, sastra juga mengalami perubahan dalam cara ia dimaknai. Pembaca kini bukan hanya konsumen pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam menanggapi, membagikan, bahkan menciptakan karya. Hal ini melahirkan ekosistem karya—kalau kita masih kesulitan menganggapnya sebagai karya Sastra—yang lebih cair, terbuka, dan partisipatif. Maka, “Sastra hari ini” masih layak dimaknai sebagai bentuk ekspresi yang terus berevolusi, mencerminkan kompleksitas masyarakat modern, dan menjawab tantangan baru dalam ranah kebudayaan dan komunikasi.

Salah satu perubahan paling mencolok dalam dunia sastra hari ini adalah pergeseran medium penyebarannya. Jika dahulu karya sastra hanya ditemukan dalam buku-buku cetak, kini ia hadir dalam bentuk digital yang lebih fleksibel. Platform-platform yang saya sebutkan sebelumnya, memungkinkan siapa pun menulis dan mempublikasikan karya mereka dengan mudah, tanpa harus melalui proses seleksi ketat seperti di penerbit konvensional. Media sosial seperti Twitter bahkan memunculkan bentuk baru seperti microfiction atau cerita sangat pendek yang hanya terdiri dari beberapa baris. Perubahan medium ini tidak hanya memengaruhi cara karya dikonsumsi, tetapi juga memengaruhi gaya dan bentuk penulisan. Penulis kini lebih mempertimbangkan aspek visual, kecepatan akses, dan keterlibatan emosional pembaca yang singkat namun intens.

Isi karya sastra hari ini pun berkembang mengikuti isu-isu sosial yang sedang mengemuka. Sastra tidak lagi terbatas pada tema cinta klasik atau konflik keluarga, melainkan mulai menyentuh topik-topik sensitif dan relevan seperti feminisme, identitas gender, kesehatan mental, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial. Penulis muda Indonesia seperti Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie, Rain Chudori, dan Sabda Armandio, misalnya, mengangkat realitas kehidupan urban, alienasi generasi muda, serta kritik sosial dalam narasi yang segar dan eksperimental. Karya-karya ini menjadi cermin yang merefleksikan pergulatan batin generasi sekarang sekaligus menjadi bentuk perlawanan terhadap norma-norma yang stagnan. Sastra tidak hanya menghibur, tapi juga menjadi alat kesadaran dan perubahan sosial.

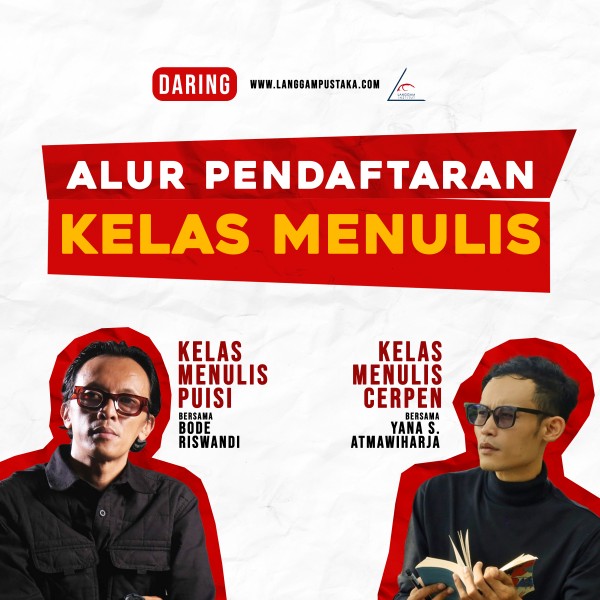

Kita juga tak boleh melalaikan bagaimana kehadiran komunitas, baik daring maupun luring, berdampak pada ketahanan ekosistem Sastra hari ini. Komunitas-komunitas ini punya andil besar untuk merawat bagaimana suasana kesusasteraan berupa saling mengapresiasi karya antar penulis berlangsung dengan sehat. Di sisi lain, sebuah tantangan akibat mudahnya akses terhadap kegiatan bersastra mulai tumbuh, yakni banjir konten dan berdampak pada kualitas menjadi sulit dikurasi, dan algoritma platform kadang justru mendorong konten yang populer tetapi dangkal. Dalam situasi ini, komunitas menjadi penting sebagai penyeimbang, kalang bagi penjagaan mutu sebuah karya.

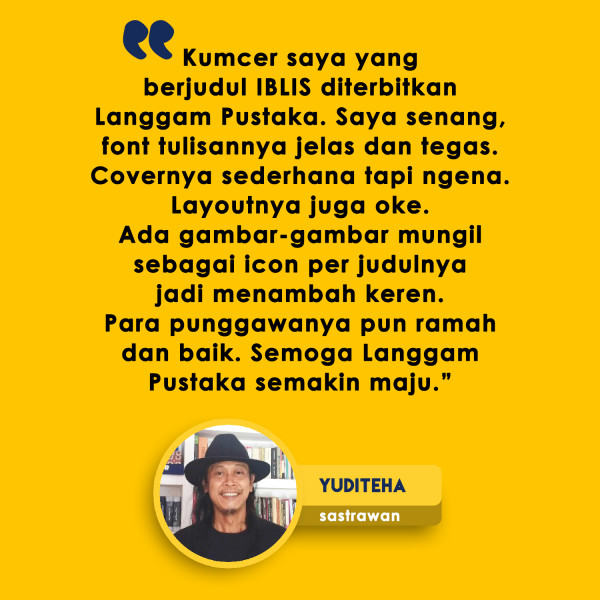

Perubahan dalam dunia sastra hari ini juga terlihat jelas dalam dinamika pasar dan sistem penerbitan. Munculnya banyak penerbit independen (indie) menjadi angin segar bagi penulis yang ingin menerbitkan karya di luar jalur penerbit besar yang cenderung lebih selektif dan komersial. Penerbit indie seperti Langgam Pustaka, Mojok, Marjin Kiri, hingga Banana semakin berani menerbitkan karya-karya eksperimental dan progresif yang sebelumnya dianggap kurang menjual. Di sisi lain, pasar Sastra juga mulai lebih terbuka terhadap karya anak muda, terutama jika sudah lebih dulu populer di dunia maya. Fenomena ini kini bukan hal asing, meskipun menimbulkan perdebatan soal kualitas dan keseriusan sastra semacam itu.

Persoalan minat baca juga masih menjadi tantangan besar. Meski produksi buku meningkat, tidak berarti sejalan dengan kemampuan literasi mendalam masyarakat Indonesia. Artinya, meskipun sastra hari ini lebih mudah diakses, tidak serta merta semua lapisan masyarakat memiliki kesadaran kritis dalam menikmati dan mengapresiasinya. Oleh karena itu, peran penerbit, komunitas, dan institusi pendidikan menjadi penting dalam membentuk pasar sastra yang tidak hanya luas, tetapi juga bermutu.

Perjalanan Sastra hari ini tengah dan terus bertransformasi mengikuti zaman. Perubahan bentuk dan cara konsumsi memang membawa tantangan. Namun di sisi lain, hal ini juga membuka ruang inklusif bagi munculnya suara-suara baru yang sebelumnya tak terdengar. Sastra menjadi lebih dekat dengan keseharian, lebih jujur dalam menyuarakan keresahan, dan lebih bebas dalam mengeksplorasi bentuk. Pekerjaan para pelaku Sastra selanjutnya adalah memastikan bagaimana proses kurasi karya tidak meninggalkan nilai-nilai estetis dan kualitas karya tersebut.

Sastra hari ini mungkin telah mengalami transformasi dalam cara untuk menemuinya, namun fungsinya sebagai cermin kemanusiaan, ruang kontemplasi, dan alat perlawanan terhadap kelupaan masih tetap sama. Dalam segala keterbukaannya, sastra tetaplah suara yang perlu didengar, dirawat, serta diwariskan.

Agus Salim M. Menulis puisi, cerpen, fiksi mini, dan esai. Beberapa karyanya sudah dibukukan dan dimuat di berbagai media.